-

论文标题:Souper-Model: How Simple Arithmetic Unlocks State-of-the-Art LLM Performance -

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2511.13254

TL;DR

今天分享一篇 Meta SuperIntelligence Labs、FAIR at Meta 和 UCL 联合发布的论文《Souper-Model: How Simple Arithmetic Unlocks State-of-the-Art LLM Performance》。该研究提出了一种名为“类别专家融合”(Soup Of Category Experts, SoCE)的模型融合(Model Souping)方法。不同于以往的均匀平均策略,SoCE 基于基准测试的组成结构,利用类别间的性能相关性分析,识别出在弱相关类别上的“专家”模型,并通过非均匀加权平均的方式进行融合。实验结果表明,该方法在 Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) 上取得了 SOTA 结果(70B 模型提升 2.7%,8B 模型提升 5.7%),并在数学推理(MGSM)和长上下文(-Bench)任务中表现出优于单一模型和均匀融合的性能。该方法揭示了通过简单的算术操作,可以在不进行额外昂贵训练的情况下,显著提升模型的性能和鲁棒性。

1. 引言

随着大型语言模型(LLMs)的快速发展,其训练成本日益高昂。如何在不进行大规模再训练的前提下提升模型性能,成为了研究的热点。模型融合(Model Souping),即对同一架构的多个模型的权重进行平均,作为一种高效的后训练(post-training)技术,被证明可以提升模型的泛化能力并缓解灾难性遗忘。

然而,现有的模型融合技术(如 Uniform Souping, Greedy Souping)通常存在两个局限性:

-

模型选择的任意性:往往缺乏原则性的筛选机制来决定哪些模型应该参与融合。 -

均匀权重的假设:通常假设所有模型对最终结果的贡献是相等的,这忽略了不同模型在不同任务上的能力差异。

本文介绍的 SoCE 方法旨在解决上述问题。通过深入分析基准测试中不同类别的性能相关性,SoCE 提出了一种系统化的方法来选择模型并优化融合权重。研究发现,基准测试中的不同类别往往表现出较低的性能互相关性(inter-correlations),这意味着不同的模型可能在不同的子领域具备“专家”能力。SoCE 利用这一观察,合成了一个集各家之长的“超级模型”。

2. 相关工作回顾

2.1 模型融合

模型融合并非新概念,但在 LLM 时代焕发了新生。Wortsman 等人 (2022) 展示了对微调后的模型进行权重平均可以优于单个最佳模型。他们提出了三种策略:

-

Uniform Souping:所有候选模型权重均等。 -

Greedy Souping:按性能降序逐个添加模型,若性能提升则保留。 -

Learned Souping:通过梯度下降学习融合权重。

Jang 等人 (2025) 提出了基于几何洞察的方法,利用模型与预训练起点的距离来减少所需模型数量。本文提出的 SoCE 方法与 Jang 等人的工作最为接近,但进一步引入了基准测试内部的指标相关性和合作博弈论(Cooperative Game Theory)来形式化候选者选择和权重分配。

2.2 自动模型合并

除了简单的平均,研究界还探索了基于进化算法或熵最小化的自动合并技术。例如,Akiba 等人 (2025) 应用进化算法自动发现开源模型的有效组合。然而,这些方法通常计算复杂度较高,且往往针对特定领域。SoCE 提供了一种更具解释性和计算效率的替代方案。

3. 类别专家融合 (SoCE)

SoCE 的核心洞察在于:基准测试中不同类别的模型性能表现呈现出异质的相关性模式。某些模型在特定类别上表现强相关,而在其他类别上则可能弱相关甚至负相关。

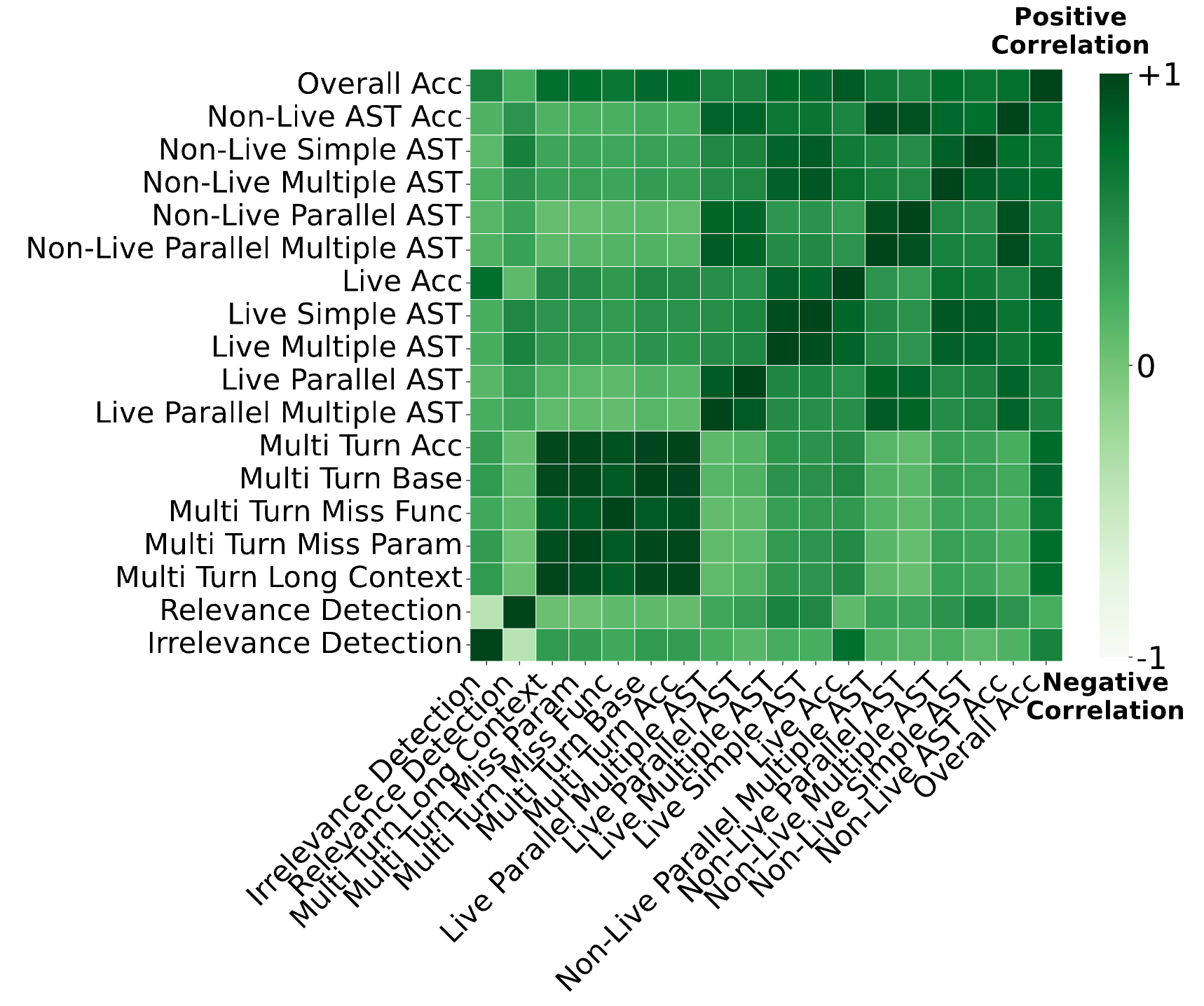

为了量化这一点,研究者分析了 BFCL 基准测试。如图 1 所示,相关性热图揭示了相关类别(如各类多轮对话任务)之间存在强正相关,而不相关类别(如多轮基础任务与实时准确率)之间存在弱相关。

SoCE 利用这些相关性模式来策略性地选择和加权模型。具体流程如下所示。

3.1 算法流程

SoCE 包含四个关键步骤:

-

分析(Analysis):识别弱相关的类别对。 -

专家模型选择(Expert Model Selection):基于性能排名为每个类别选择专家。 -

权重优化(Weight Optimization):搜索最优权重组合以最大化聚合性能。 -

模型融合(Model Souping):生成最终模型。

步骤 1:分析

给定基准数据集 及其类别 ,以及候选模型集合 。

首先计算每对类别 之间的皮尔逊相关系数 。相关系数是基于所有模型在对应类别上的性能向量 和 计算得出的。

设定阈值 ,筛选出相关性低于该阈值的类别集合

步骤 2:专家模型选择

对于集合 中的每一个弱相关类别 ,从候选模型集合 中选择在该类别上表现最好的模型 :

这一步确保了融合的模型池中包含了各个差异化领域的“专家”。

步骤 3:权重优化

生成权重向量 ,满足 且 。

为了找到最优权重,SoCE 在一个离散的权重空间内进行网格搜索。具体来说,权重的搜索步长设为 0.1,每个模型的权重范围限制在 [0.1, 0.9] 之间(同时包含均匀权重的特例)。

目标函数是最大化融合模型在所有类别上的总性能:

步骤 4:模型融合

利用优化后的权重 和选定的专家模型 ,通过加权平均计算最终的融合模型参数 :

4. 实验设置

4.1 基准测试

为了全面评估 SoCE 的有效性,实验涵盖了以下三个主要基准:

-

Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) :评估 LLM 的工具调用和函数执行能力,包含多轮交互、无关性检测、跨语言函数调用等多个类别。 -

Multilingual Grade School Math (MGSM) :评估跨语言的数学推理能力。 -

-Bench:评估长上下文处理能力,测试模型在长序列中保持连贯性和提取信息的能力。 -

FLORES-101:用于消融研究,评估多语言翻译质量。

4.2 基线对比

实验将 SoCE 与以下基线进行了对比:

-

单一模型候选者:排行榜上现有的最佳单体模型。 -

Uniform Souping (All Candidates) :对所有候选模型进行简单平均。 -

Uniform Souping with SoCE Model Selection:仅使用 SoCE 的策略选择模型,但使用均匀权重。这用于分离“模型选择”带来的收益。

5. 实验结果与分析

5.1 BFCL 基准测试结果:SOTA 性能

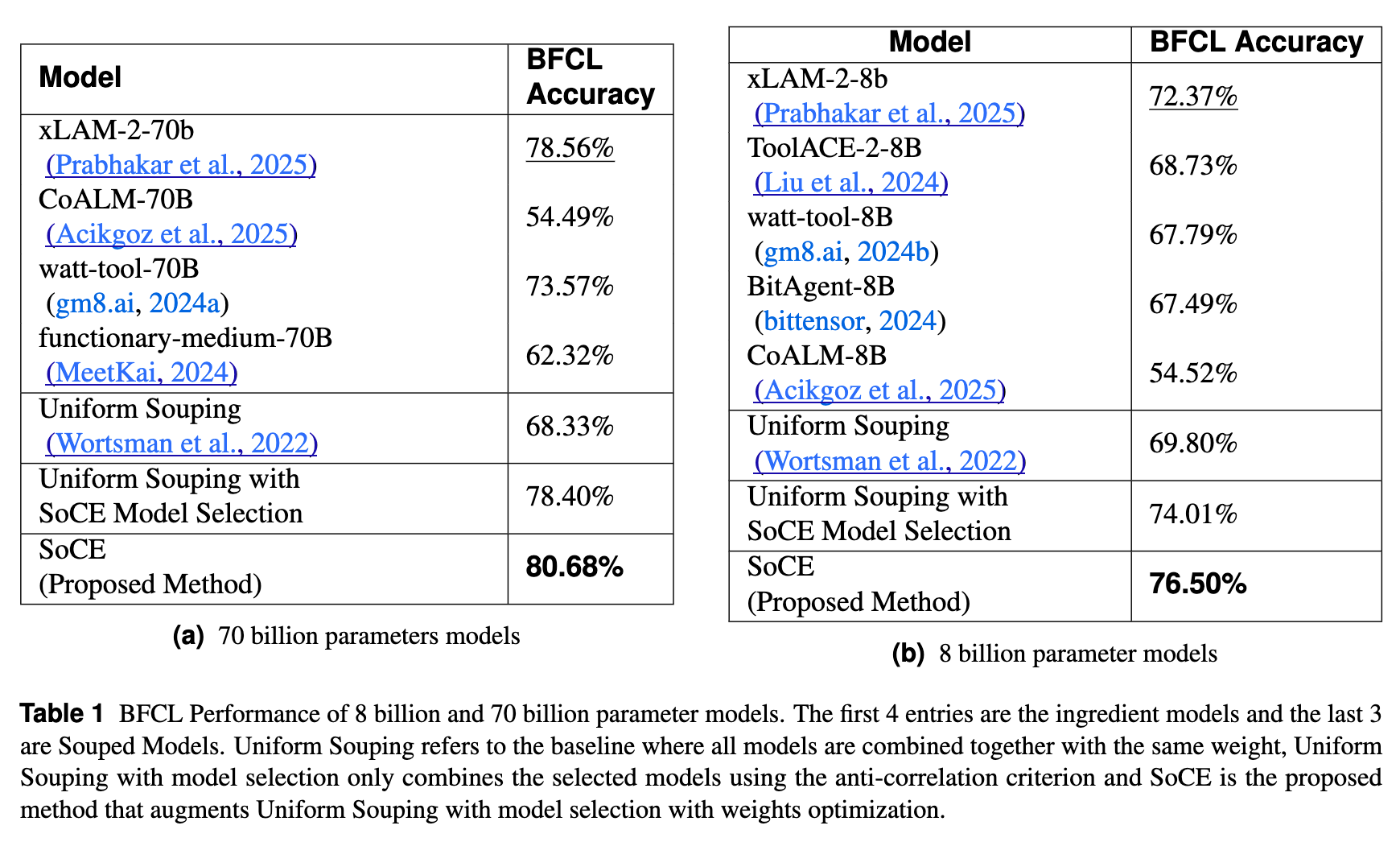

在 BFCL 上,研究者分别对 70B 和 8B 参数量的模型进行了实验。

70B 模型组:

候选模型包括 xLAM-2-70b, CoALM-70B, watt-tool-70B 等。

-

最佳单一模型 (xLAM-2-70b) 准确率:78.56% -

Uniform Souping 准确率:68.33%(性能下降) -

SoCE (Proposed) 准确率:80.68%

SoCE 相比最佳单一模型提升了 2.7%,且显著优于均匀融合。最优权重配置为:xLAM (0.5), CoALM (0.2), watt-tool (0.3)。

8B 模型组:

候选模型包括 xLAM-2-8b, ToolACE-2-8B, watt-tool-8B 等。

-

最佳单一模型 (xLAM-2-8b) 准确率:72.37% -

Uniform Souping 准确率:69.80% -

SoCE (Proposed) 准确率:76.50%

SoCE 相比最佳单一模型提升了 5.7%。最优权重配置为:xLAM (0.7), ToolACE (0.2), watt-tool (0.1)。

消融分析:

对比“Uniform Souping with SoCE Model Selection”和完整 SoCE 的结果显示,单纯的模型选择带来了显著提升,而进一步的权重优化则在 70B 和 8B 模型上分别带来了 2.28% 和 3.44% 的额外相对提升。这验证了策略性选择和权重优化两者缺一不可。

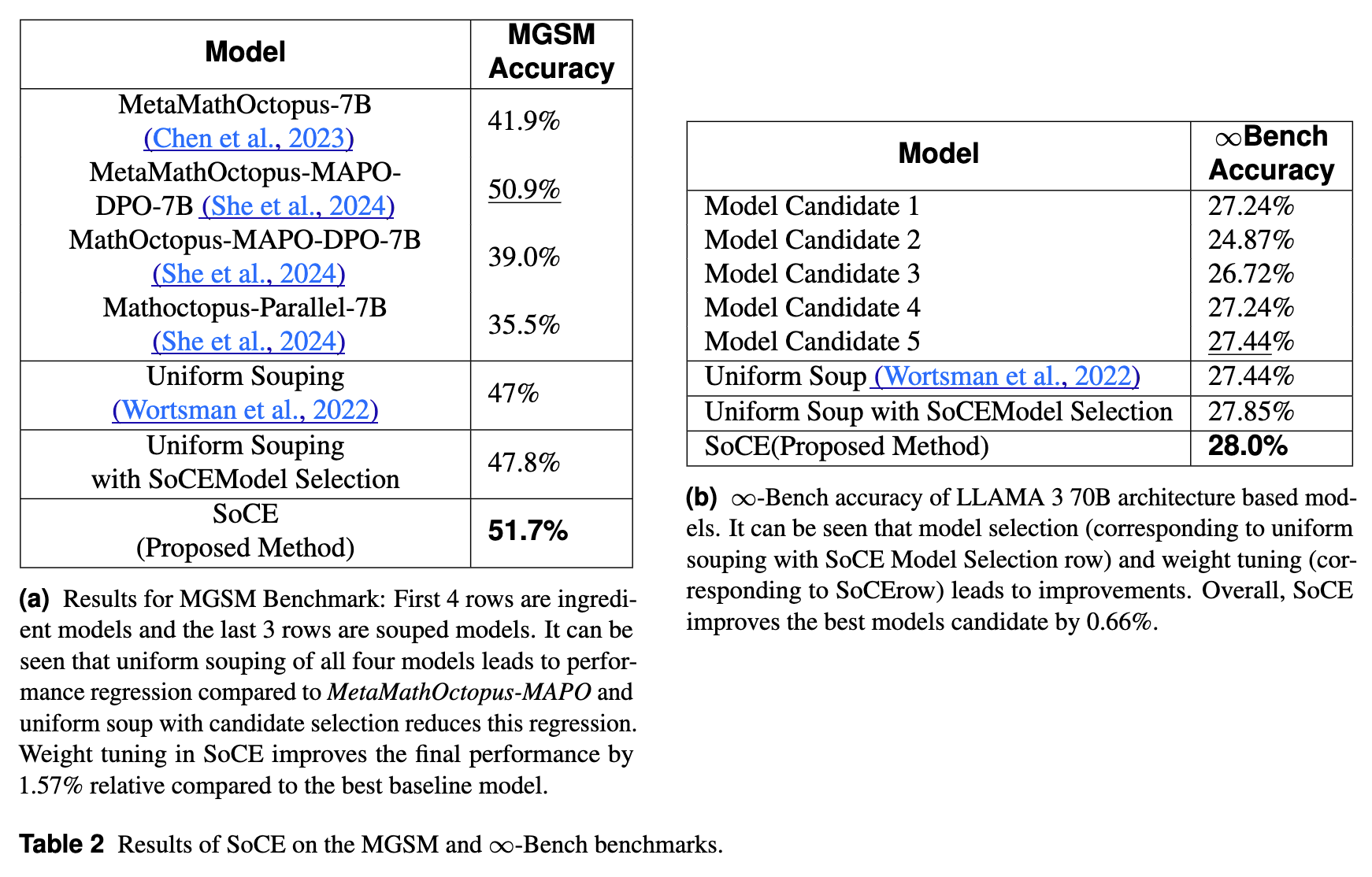

5.2 MGSM 和 -Bench 结果

在 MGSM(多语言数学)基准上,SoCE 同样展现了优势。

-

最佳单一模型 (MetaMathOctopus-MAPO-DPO-7B) 准确率:50.9% -

Uniform Souping (All) 准确率:47% -

SoCE 准确率:51.7%

在 -Bench(长文本)上:

-

最佳单一模型准确率:27.44% -

SoCE 准确率:28.0%

尽管在长文本任务上的提升幅度较小(0.66%),但 SoCE 依然保持了相对于单一模型和均匀融合的优势,且没有出现性能倒退。

5.3 模型一致性分析

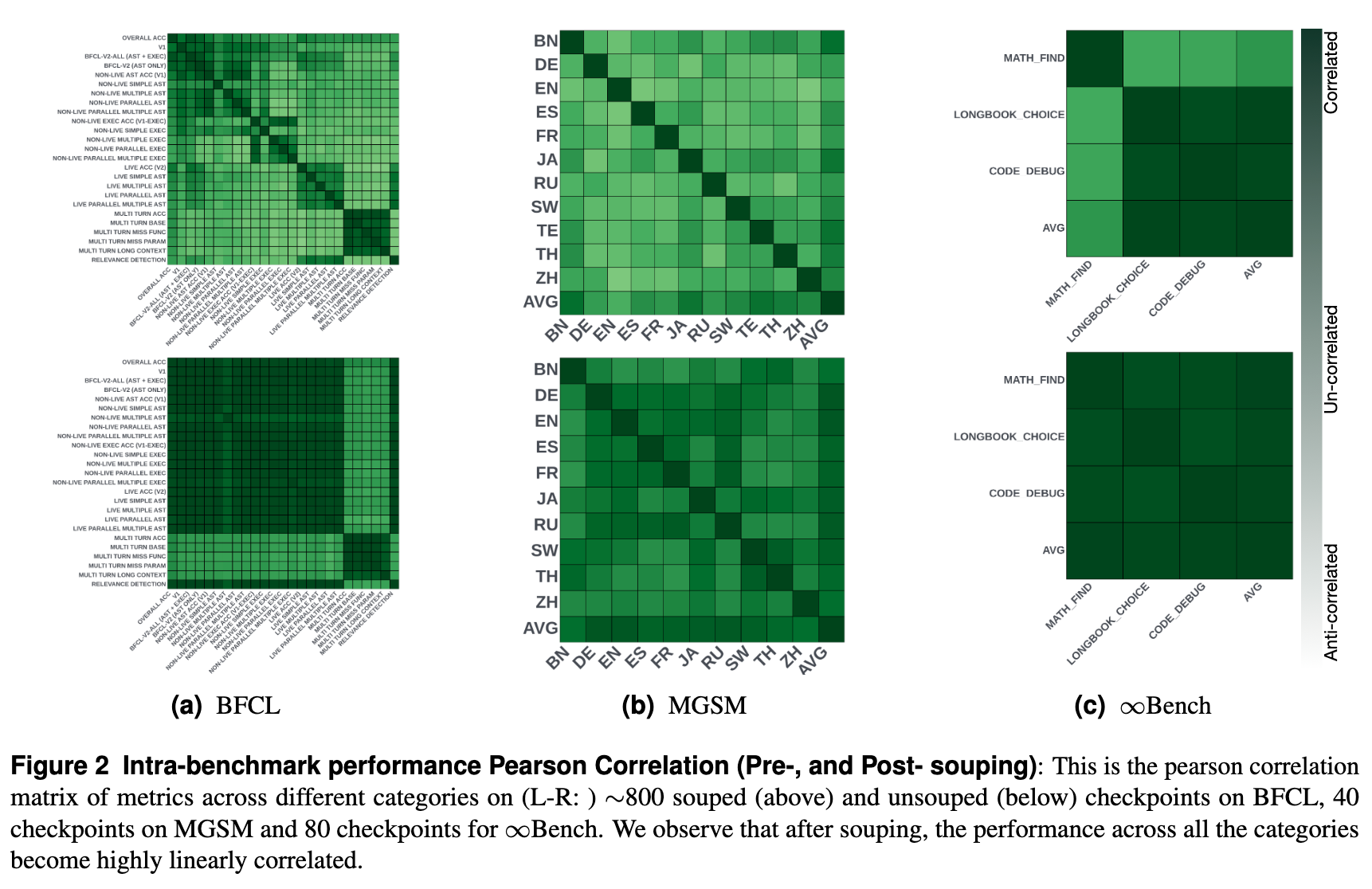

研究者通过大规模实证分析发现,模型融合增强了基准类别间性能的一致性。

如图 2 所示,对比融合前(Top row)和融合后(Bottom row)的皮尔逊相关系数矩阵:

-

融合前:类别间的相关性模式复杂,存在弱相关或负相关区域。 -

融合后:类别间的线性相关性显著增加(颜色变深)。

这意味着融合后的模型在各个类别上的表现更加协调和稳健,减少了“偏科”现象。

6. 为什么 SoCE 有效?

6.1 合作博弈论与 Shapley 值

为了解释模型选择的合理性,论文引入了合作博弈论中的 Shapley 值(Shapley Value)概念。

将模型融合看作一个合作博弈:

-

玩家 (Players) :候选模型 。 -

联盟 (Coalition) :参与融合的模型子集 。 -

特征函数 (Characteristic Function) :子集 融合后的性能。

Shapley 值 衡量了模型 对联盟总体性能的平均边际贡献。公式如下:

其中 是所有玩家排列的集合, 是排列 中位于 之前的玩家集合。

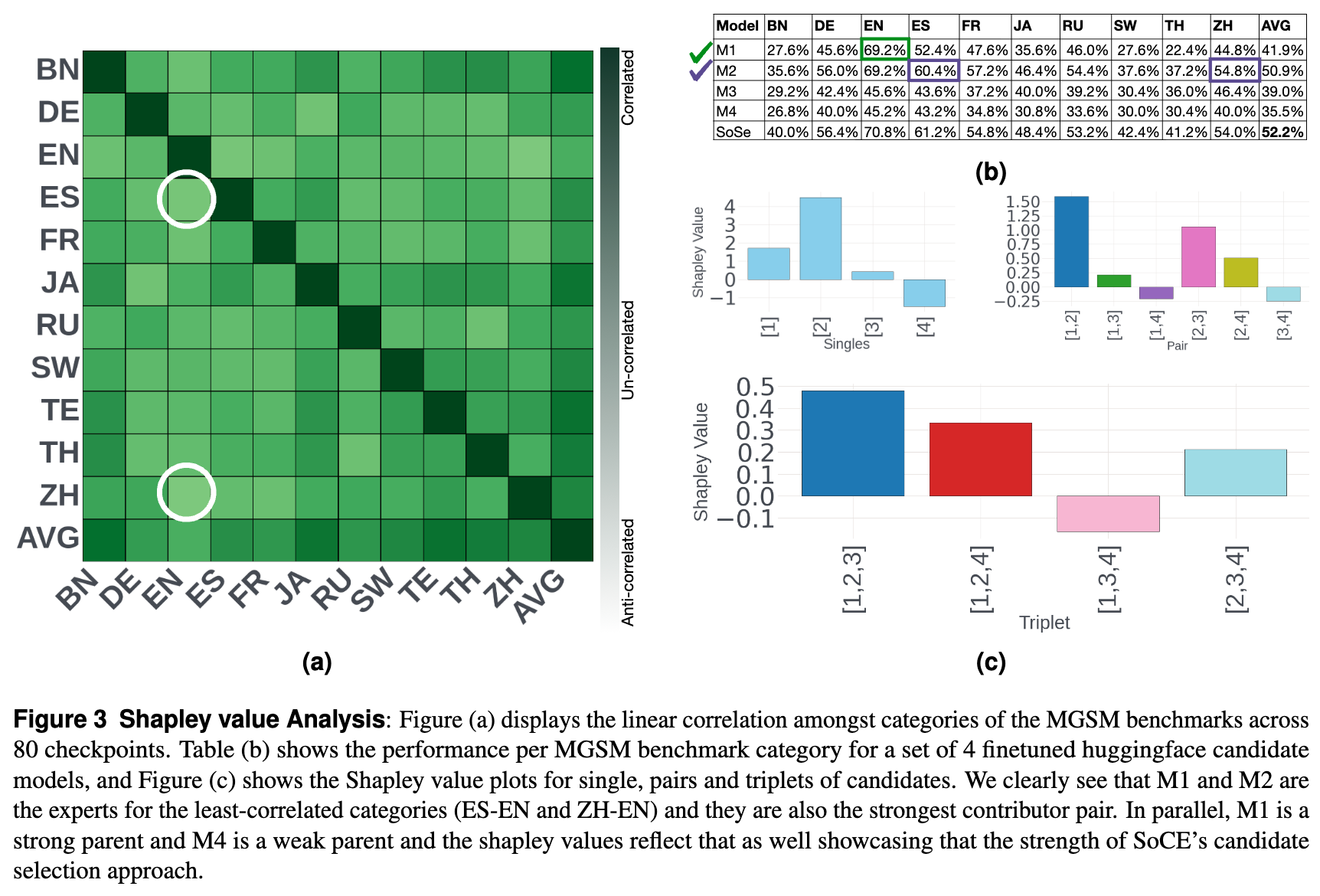

分析结果:

研究计算了 MGSM 任务中候选模型的 Shapley 值(图 3)。

-

结果显示,SoCE 选出的模型组合(即“专家”模型)具有显著更高的 Shapley 值。 -

例如,模型 M1 和 M2 分别是弱相关类别(ES-EN 和 ZH-EN)的专家,它们构成了贡献最大的配对。 -

这从理论上证实了 SoCE 能够识别出对整体性能贡献最大的模型组合,排除了那些冗余或贡献微弱的模型(如 M4)。

6.2 胜率分析

在 BFCL 70B 模型组的详细分析中:

-

保留能力:SoCE 成功解决了单一模型能解决的绝大多数任务(覆盖率 > 97%)。 -

互补能力:当所有单一候选模型在某个任务上都失败时,SoCE 仍有 8.4% 的概率成功解决该任务。这表明融合模型产生了新的能力(emergent capability)。 -

鲁棒性:当单一模型中只有部分模型失败时,SoCE 能够以 93.0% 的概率完成任务,显示了极强的鲁棒性。

7. 实践

在实践 SoCE (Soup Of Category Experts) 方法时,核心在于数据驱动的模型选择和加权策略。整个流程可以分为四个阶段:准备与评估、相关性分析与选择、权重优化、模型实际合并。以下是详细实践:

阶段一:准备工作与数据收集

前提条件:

-

同源模型:参与融合的候选模型必须基于相同的预训练底座(例如都是 Llama-3-8B 的微调版),否则权重无法直接相加。 -

基准测试集:需要一个包含多个子类别(Categories)的测试集(如 BFCL, MGSM, MMLU 等)。

任务:

你需要获得所有候选模型在各个子类别上的分数矩阵。

实践步骤:

-

收集 个候选模型(Checkpoint)。 -

在验证集或测试集上运行评估。推荐使用 LM Evaluation Harness 或针对特定任务的脚本。 -

构建性能矩阵 ,其中 表示模型 在类别 上的得分。

代码示例(构建数据):

import pandas as pd

import numpy as np

# 假设你有5个候选模型,在BFCL的4个子类别上的得分

data = {

'Model': ['Model_A', 'Model_B', 'Model_C', 'Model_D', 'Model_E'],

'Multi-turn': [80.5, 60.2, 75.0, 55.0, 78.0],

'Irrelevance': [20.0, 88.5, 40.0, 90.0, 30.0], # 假设 Model_B/D 擅长拒识

'Java': [70.0, 65.0, 85.0, 60.0, 72.0], # 假设 Model_C 擅长 Java

'Simple': [90.0, 88.0, 89.0, 87.0, 91.0]

}

df = pd.DataFrame(data).set_index('Model')

print("性能矩阵:")

print(df)

阶段二:相关性分析与专家选择

核心逻辑:

计算类别之间的皮尔逊相关系数。如果两个类别的得分高度相关(例如 ),说明模型在这两个能力上往往“同进退”;如果相关性低甚至负相关,说明需要不同的专家。

实践步骤:

-

计算类别的相关性矩阵。 -

设定阈值 (论文中使用动态观察,一般可选 0.5-0.7)。 -

对弱相关或负相关的类别,分别选出该类别下的 Top-1 模型。

代码实现:

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 计算类别间的皮尔逊相关系数

# 注意:我们要看的是“类别”间的相关性,基于不同模型的表现

# 因此需要对转置后的矩阵计算相关性

correlation_matrix = df.T.corr(method='pearson') # 这里的逻辑需注意,论文是 calculate correlation between category performances across all models

# 正确逻辑:每一列是一个Category,每一行是一个样本(Model)。我们要看列与列的相关性。

cat_corr = df.corr(method='pearson')

print("\n类别相关性矩阵:")

print(cat_corr)

# 2. 专家选择算法 (简化版)

selected_experts = set()

categories = df.columns

threshold = 0.5 # 设定阈值

# 简单策略:遍历所有类别,为每个“独特”的类别组找最佳模型

# 论文中使用了聚类或成对判断,这里简化为:

# 为每个类别找到得分最高的模型,加入候选池

for cat in categories:

best_model = df[cat].idxmax()

selected_experts.add(best_model)

print(f"Category: {cat}, Best Expert: {best_model}, Score: {df.loc[best_model, cat]}")

expert_list = list(selected_experts)

print(f"\n最终入选的专家模型: {expert_list}")

阶段三:权重优化

核心逻辑:

在确定了专家模型集合后(假设选出了 3 个模型),需要在单纯形空间(Simplex space,即 )中搜索最优权重。

搜索策略:

-

步长:论文建议 0.1。 -

范围:每个模型权重 。 -

目标:最大化验证集上的总分。由于在大模型上针对每组权重都进行一次完整的推理(Inference)成本极高,通常有以下两种近似方法: -

Logits 代理(高精度):保存每个专家在验证集上的 Logits,在内存中进行加权融合后计算 Loss/Metric。 -

线性代理(低成本,本文隐含):假设性能与权重呈线性关系(虽然不完全准确,但在局部有效),或者在小规模验证集上进行快速验证。

-

这里演示基于 Logits 的 Grid Search(这是最科学的方法):

import itertools

def generate_weights(n_models, step=0.1):

"""生成总和为1的权重组合"""

# 这里是一个简化的生成器逻辑,实际可用递归实现

# 假设步长0.1,生成如 (0.7, 0.2, 0.1) 的组合

ticks = int(1/step)

for combination in itertools.product(range(1, ticks), repeat=n_models):

if sum(combination) == ticks:

yield tuple(c * step for c in combination)

def evaluate_soup(weights, expert_logits, targets):

"""

在内存中计算Soup的性能

expert_logits: list of tensors [Batch, Seq, Vocab]

weights: list of floats

"""

# 融合 Logits (Softmax前) 或 Probabilities (Softmax后)

# Wortsman等人建议在 Prob space 做 ensemble,但 Souping 通常指 weights merging

# 注意:权重空间的融合对应到输出空间并非直接线性

pass

# 模拟搜索过程

best_score = -1

best_weights = None

experts = ['Model_A', 'Model_B', 'Model_D'] # 假设选出的专家

for w in generate_weights(len(experts)):

# 伪代码:实际需要执行模型合并后的推理

# current_score = run_inference(merge(experts, w))

# print(f"Weights: {w}, Score: {current_score}")

pass

工程上的妥协方案:

如果计算资源有限,无法对每组权重做推理,可以采用贪心策略:

-

以该类别的专家模型为锚点(权重 0.5-0.7)。 -

混合其他互补类别的专家(权重 0.1-0.3)。 -

只验证 3-5 组最有希望的组合(例如 [0.7, 0.2, 0.1],[0.5, 0.3, 0.2])。

阶段四:模型合并

确定权重 后,执行实际的参数平均。推荐使用 mergekit,这是目前社区最标准的模型合并工具,支持 GPU/CPU 内存优化。

使用 Mergekit

-

安装:

pip install mergekit

-

编写配置 ( config.yml) :

假设你找到了最优权重:Model A (0.5), Model B (0.3), Model C (0.2)。

models:

- model: /path/to/Model_A

parameters:

weight: 0.5

- model: /path/to/Model_B

parameters:

weight: 0.3

- model: /path/to/Model_C

parameters:

weight: 0.2

merge_method: linear

dtype: float16

-

运行合并:

mergekit-yaml config.yml ./output_souped_model --cuda

往期文章: