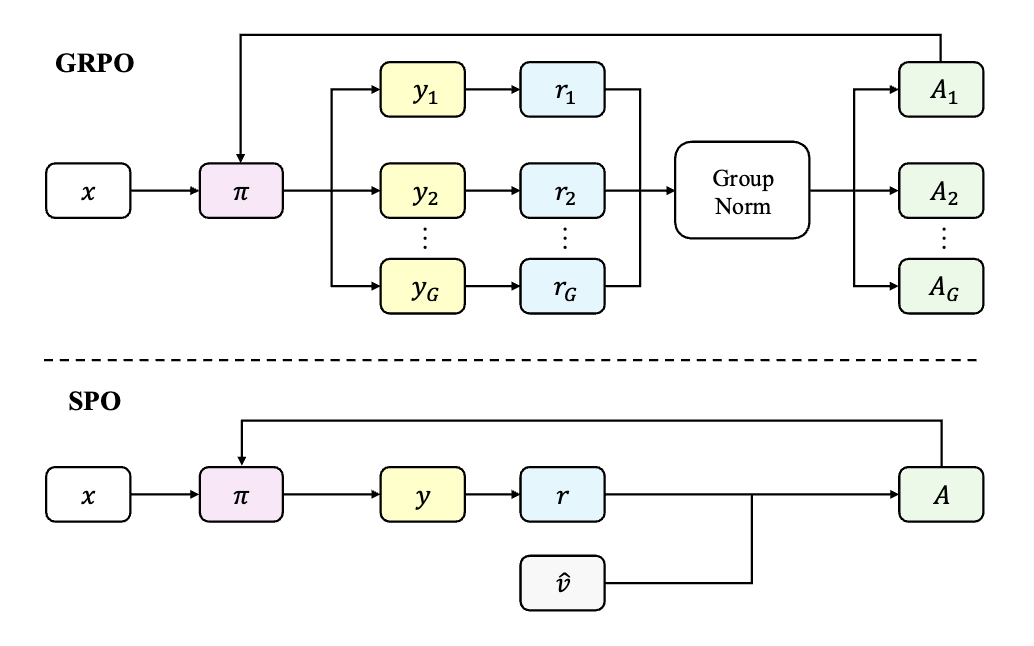

当前,流行的范式是所谓的 group-based 方法,其代表是组相对策略优化(Group Relative Policy Optimization, GRPO)。这类方法的核心思想是,针对同一个输入提示(prompt),生成一个包含多个(例如8个或16个)候选响应的“组”。通过比较组成员的表现,可以“即时”(on-the-fly)地构建一个基线(baseline),用于计算每个响应的相对优势(advantage),从而降低策略梯度的方差,稳定训练过程。这种方法在许多推理任务上推动了最佳性能的提升。

然而,在实践中却存在两个缺陷:

-

退化组(Degenerate Groups)与计算浪费:一个常见且棘手的情况是,对于某个特定的提示,模型生成的组内所有响应可能获得完全相同的结果——要么全部正确,要么全部错误。在这种情况下,所有响应的奖励值都一样,导致计算出的相对优势全部为零。零优势意味着零学习信号,梯度更新无法进行。这批为了构建基线而付出的生成和评估计算,就此被完全浪费。随着模型能力的提升或对于特定难度区间的提示,这种情况的发生频率会变得很高,造成了严重的计算资源浪费。 -

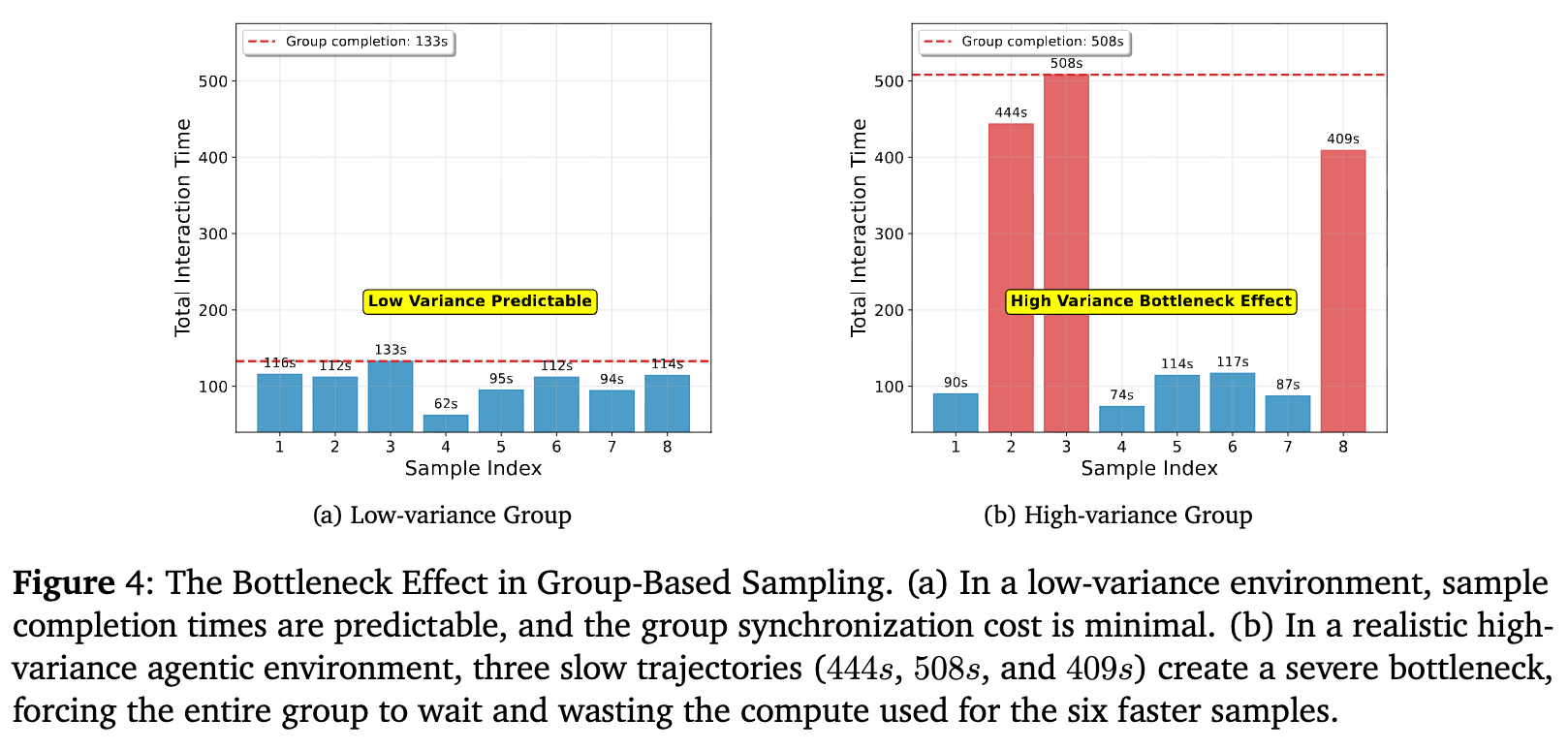

同步屏障(Synchronization Barrier)与可扩展性瓶颈:在分布式训练环境中, group-based 方法要求必须等待组内所有成员都完成生成和评估后,才能进行下一步的梯度计算。这个过程形成了一个严格的“同步屏障”。这个问题的严重性在处理复杂智能体(agentic)任务时被急剧放大。这类任务往往涉及多轮工具调用或长程推理,导致不同响应的生成时间(latency)差异巨大。一个耗时超长的“拖后腿”样本(straggler)会迫使整个组的所有计算资源进入闲置等待状态,极大地拖慢了训练吞吐率,严重制约了模型训练的可扩展性。

来自腾讯的论文《Single-stream Policy Optimization》中,为这个问题提供了一个清晰且有力的回答。他们提出的单流策略优化(Single-stream Policy Optimization, SPO),主张回归到经典强化学习的“单流”(single-stream)范式,即每个训练样本就是一个独立的(提示,响应)对。SPO 并非对过往方法的简单回归,而是通过引入一套精心设计的协同组件,在单流框架下解决了高方差这一核心挑战,从而构建了一个更高效、更具可扩展性的 LLM 策略优化框架。

-

论文标题:Single-stream Policy Optimization -

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2509.13232

SPO 的核心思想是通过三个关键设计来取代 group-based 方法中的即时基线:

-

一个持久化的、KL-自适应的价值追踪器,用于提供稳定、低方差的基线估计。 -

一个全局的、跨批次的优势归一化方案,以避免小样本统计带来的不稳定性。 -

一个基于不确定性的优先提示采样机制,以实现自适应的课程学习。

1. 背景

为了更好地理解 SPO 的创新之处,我们首先简要回顾一下其所基于和意图改进的基础概念。

1.1 策略梯度与REINFORCE算法

强化学习的目标是优化一个策略 ,使其在给定提示 时生成的响应 能够最大化期望奖励 。该目标函数定义为:

其中, 是提示的分布, 是对响应 的奖励函数。根据策略梯度定理,该目标的梯度为:

REINFORCE 算法直接使用蒙特卡洛采样来估计这个梯度,并据此更新策略参数 。然而,这个梯度估计量的方差通常非常大,因为奖励 本身可能在很大范围内波动。高方差的梯度会导致训练过程不稳定,收敛缓慢。

1.2 基线与优势函数

为了降低方差,一个标准的技术是引入一个与动作 无关的基线 ,并从奖励中减去它。这不会改变梯度的期望(因为 ),但可以减小其方差。修改后的梯度估计为:

其中,项 被称为优势函数(Advantage Function)。理论上,能够最小化方差的最优基线是策略的真实价值函数 。然而,真实价值函数是未知的,必须对其进行估计。

1.3 组相对策略优化(GRPO)

GRPO 提供了一种简单直接的价值函数估计方法。它为每个提示 生成一个包含 个响应 的组,然后使用这个组的平均奖励作为基线:

对于组内的某个样本 ,其原始优势就是 。进一步,GRPO 会在组内对这些优势进行归一化(通常是减去均值并除以标准差),以获得最终用于策略更新的信号。

虽然 GRPO 在实践中有效,但它正是前文所述的两个根本性缺陷的根源。它的基线估计完全依赖于一个非常小的样本集(一个组),这使得基线本身方差很大,并且当组内奖励一致时,优势信号完全消失。同时,对组的依赖性也带来了无法避免的同步开销。

2. SPO

SPO 的设计哲学是:用一个持久化的、跨时间步的低方差价值估计,取代一个临时的、组内的、高方差的价值估计。它通过三个协同工作的组件实现了这一点。

2.1 KL-自适应价值追踪器

SPO 的核心是一个为每个提示 维护的价值追踪器(value tracker),它旨在提供对当前策略 下的成功概率 的一个稳定估计,我们记为 。

在 LLM 推理任务中,奖励通常是二元的(例如,答案正确为1,错误为0)。对于这种伯努利过程,使用 Beta 分布 来建模成功概率是一个自然且优雅的选择,因为 Beta 分布是伯努利分布的共轭先验。

具体来说,SPO 为每个提示 维护一个 Beta 分布 。这里的 和 可以被直观地理解为该提示历史上“伪”成功和“伪”失败的次数。价值的估计值就是这个 Beta 分布的后验均值:

策略 在训练过程中是不断变化的,因此价值函数 也是非平稳的。一个好的价值追踪器必须能够适应策略的变化,即当策略改变时,它应该更多地依赖新的观测,并逐渐“遗忘”旧的、可能已不再相关的历史信息。

SPO 通过一个KL-自适应的遗忘机制来实现这一点。在每次观测到一个新的奖励 后,它不是直接更新 和 ,而是先将旧的参数 乘以一个折扣因子 ,然后再加入新的观测:

这里的折扣因子 是关键。它由当前策略 与上一次处理提示 时的策略 之间的 KL 散度 决定:

是一个超参数,表示当 KL 散度达到该值时,历史信息的“半衰期”。这个设计的精妙之处在于:

-

如果策略针对提示 的更新很小(),那么 ,追踪器会保留大部分历史信息,保持估计的稳定性。 -

如果策略发生了剧烈变化( 很大),那么 会变小,追踪器会快速“遗忘”过去,从而更快地适应新策略下的价值函数。

这个贝叶斯更新过程,等价于一个学习率自适应的指数移动平均(EMA):

其中,学习率 会同时根据策略变化(通过 )和统计置信度(通过有效样本量 )进行自适应调整。

2.2 全局优势估计与策略优化

拥有了稳定的价值估计 后,优势的计算变得非常直接。对于在第 次迭代中由策略 生成的样本 ,其原始优势为:

这里使用上一步的价值估计 是一个重要的细节。因为 不依赖于当前步骤生成的动作 ,这保证了基线与动作的无关性,从而确保了策略梯度的无偏性。

接下来是 SPO 的第二个关键设计:全局优势归一化。GRPO 在一个小的组内计算均值和标准差来归一化优势,这些统计量本身就存在很大的噪声。SPO 则在整个训练批次(batch) 的所有样本上计算优势的均值 和标准差 ,然后进行归一化:

由于一个训练批次通常包含数千个样本,远大于一个组的大小 ,因此 和 是稳定得多的统计量,这使得归一化后的优势信号质量更高,训练动态更稳定。

最后,将这个归一化的优势 应用于响应序列 中的每一个 token,并使用标准的 PPO-Clip 损失函数来更新策略网络。

2.3 优先提示采样

为了进一步提升数据效率,SPO 引入了一套课程学习(curriculum learning)策略,即优先提示采样(Prioritized Prompt Sampling)。其核心思想是,在每个训练迭代开始时,不从数据集中均匀采样提示,而是优先选择那些对当前模型来说“学习潜力”最大的提示。

SPO 使用以下权重 来对提示 进行采样:

这个公式的构成非常直观:

-

第一项 正是对应于成功概率为 的伯努利试验的标准差。这个值在 时达到最大,在 接近 0 或 1 时趋于零。这意味着,SPO 会优先采样那些模型最不确定能否成功的提示。这些提示既不是模型已经完全掌握的(),也不是目前看来毫无希望的(),它们恰好位于模型能力的前沿,提供了最丰富的学习信号。 -

第二项 是一个小的探索奖励,确保即使是那些被认为已经掌握或太难的提示,也始终有被采样的机会,防止课程学习陷入局部最优。

2.4 算法流程总结

SPO 的完整训练流程可以总结如下(对应论文中的 Algorithm 1):

-

对于每次迭代 i = 1, 2, ..., T: -

计算采样权重:根据当前的价值追踪器 ,为数据集中的每个提示 计算采样权重 。 -

采样提示:根据权重 从数据集中采样一个批次的提示 。 -

生成与评估:对于 中的每个提示 ,使用当前策略 生成一个单一的响应 ,并获得奖励 。 -

计算优势:计算原始优势 。 -

更新价值追踪器:使用新的观测 来更新提示 的价值追踪器 。 -

全局归一化:在整个批次 上,对所有优势进行归一化。 -

策略更新:使用归一化后的优势,通过 PPO-Clip 等策略梯度算法更新策略参数,从 得到 。

通过这个流程,SPO 实现了一个无组(group-free)、异步友好、数据高效的策略优化循环。

3. 实验

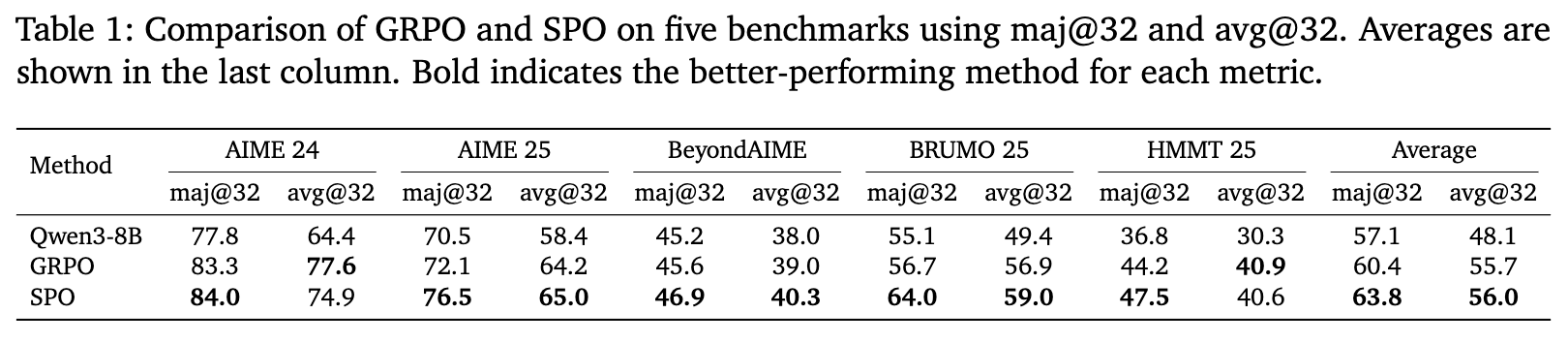

为了验证 SPO 的有效性,研究者们使用 Qwen3-8B 模型,在涵盖 AIME、BRUMO、HMMT 等五个具有挑战性的数学竞赛基准上,将其与强大的基线方法 GRPO 进行了全面的比较。

3.1 性能对比:更优异的推理能力

实验结果(如上表所示)清晰地表明,SPO 在各项指标上都优于 GRPO。在平均 maj@32(32个样本中多数投票的准确率)这一核心指标上,SPO 取得了 63.8% 的成绩,相比 GRPO 的 60.4% 有 +3.4 个百分点的显著提升。这种优势在所有五个基准测试中都保持一致,尤其在 BRUMO 25 数据集上,SPO 的提升高达 +7.3 个百分点。这些基准与训练数据的重叠度低,证明了 SPO 带来的提升是泛化能力的真实增长,而非对训练集的过拟合。

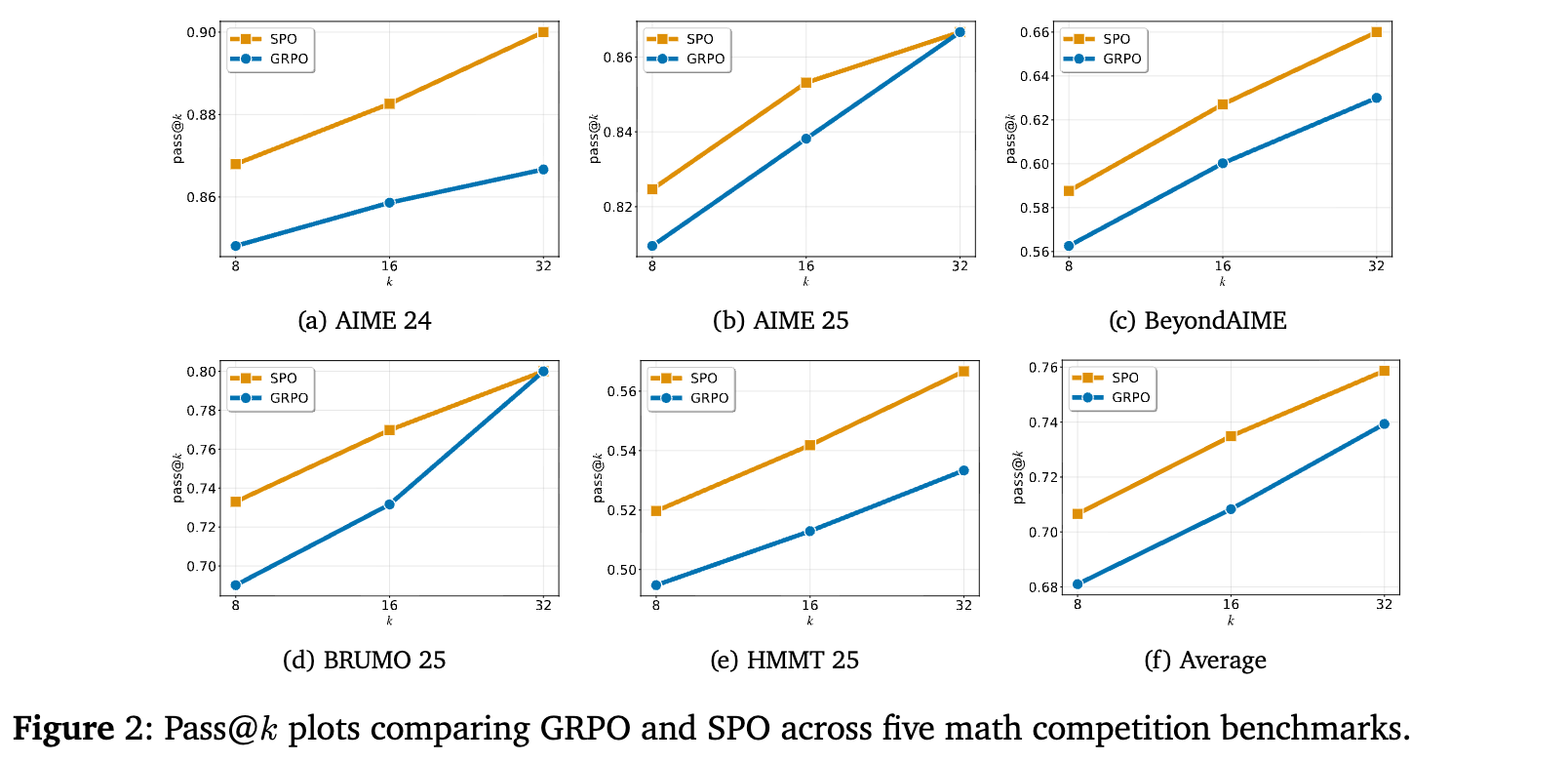

从 pass@k(在 k 次尝试中至少成功一次的概率)曲线上看,SPO 的曲线(蓝色)在所有 k 值上都稳定地高于 GRPO(橙色),进一步证实了 SPO 学习到的策略具有更强的解决问题的能力。

3.2 信号效率与稳定性分析

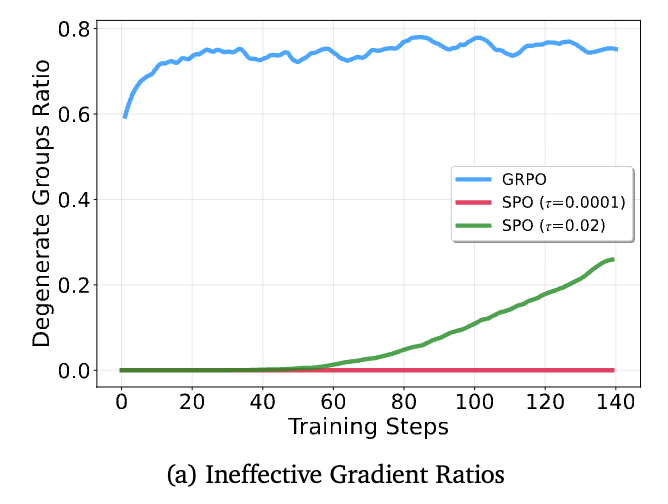

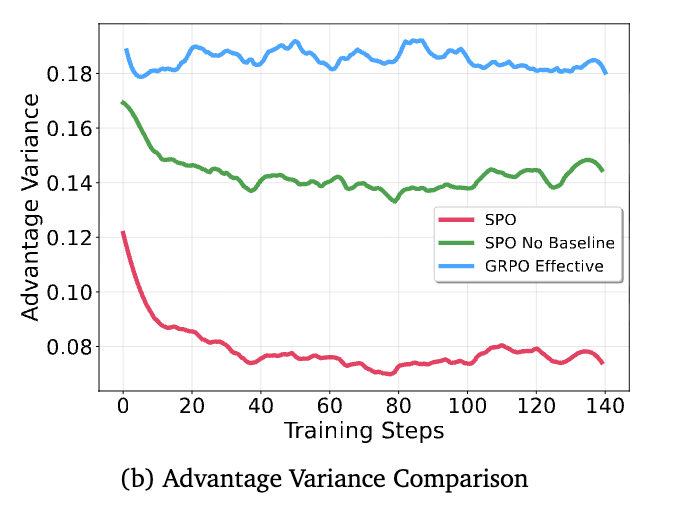

性能的提升源于架构的优越性。论文通过两个方面的分析,直观地展示了 SPO 在学习信号上的优势。

-

信号效率:上图左侧展示了无效学习样本的比例。对于 GRPO(蓝线),“退化组”的比例随着训练从 60% 上升到超过 80%,这意味着大部分计算资源都被浪费在了无法产生有效梯度的样本上。而对于 SPO(红/绿线),研究者追踪了优势绝对值接近于零的样本比例。这个比例随着训练而上升,但这不是浪费,而是模型学习成功的标志——价值追踪器 对奖励的预测越来越准,导致残差(即优势)自然减小。这些样本依然会产生有效的、定义良好的梯度,并对学习做出贡献。

-

信号稳定性:上图右侧比较了不同方法的优势方差。作为参考,“SPO No Baseline”(绿线)代表了不使用任何基线(即原始 REINFORCE)时的高方差情况。GRPO(蓝线,仅在非退化组上计算)的优势信号方差巨大且极不稳定,甚至超过了无基线的情况。这表明 GRPO 的即时基线非常嘈杂。相比之下,SPO 的优势信号(红线)方差显著降低了近50%,且在整个训练过程中保持稳定,证明了其持久化价值追踪器的有效性。

3.3 智能体训练模拟:可扩展性的证明

为了量化“同步屏障”带来的影响,研究者们进行了一项模拟实验,对比了 group方法和 SPO 的无组方法在收集一个训练批次数据时的耗时。

在一个模拟的、具有长尾延迟的真实智能体环境中, group-based方法(如上图右)的效率受到严重影响。尽管大多数样本在 133 秒内完成,但组必须等待最慢的成员(耗时508秒)完成,导致大量计算资源闲置。

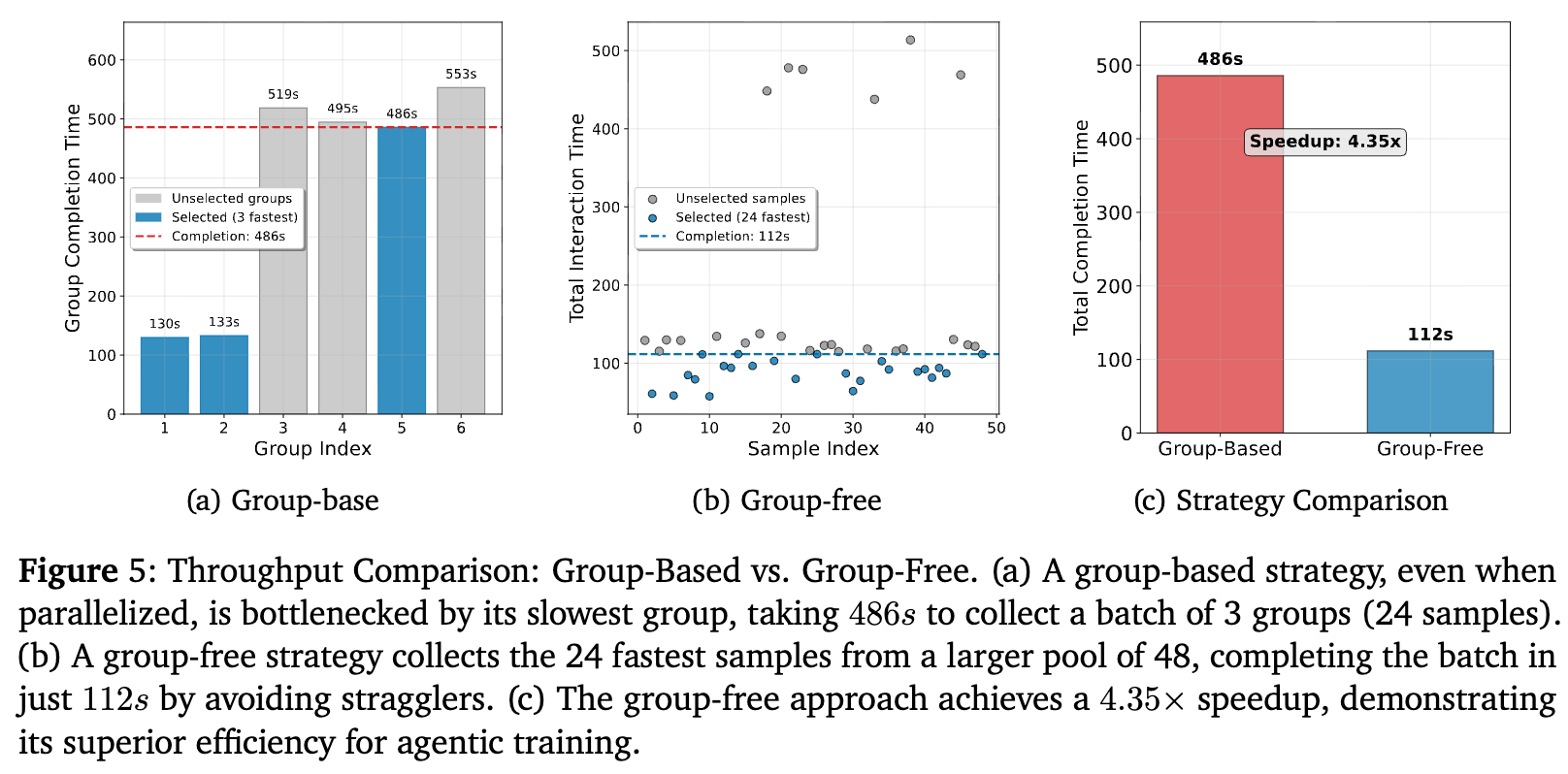

将此扩展到收集一个包含24个样本的训练批次:

-

group-based 方法:即使并行运行多个组并选择最先完成的,也仍然受限于所选组内最慢的样本,最终耗时 486 秒。 -

SPO(无组方法):只需异步地启动足够多的独立任务,然后收集最先完成的 24 个即可。这个过程自然地过滤掉了“拖后腿”的慢样本,仅耗时 112 秒。

结果显示,在这种真实的智能体训练场景下,SPO 的无组架构带来了高达 4.35倍的训练吞吐量提升。这是一个对于可扩展性至关重要的实践优势。

4. 消融研究与深度讨论

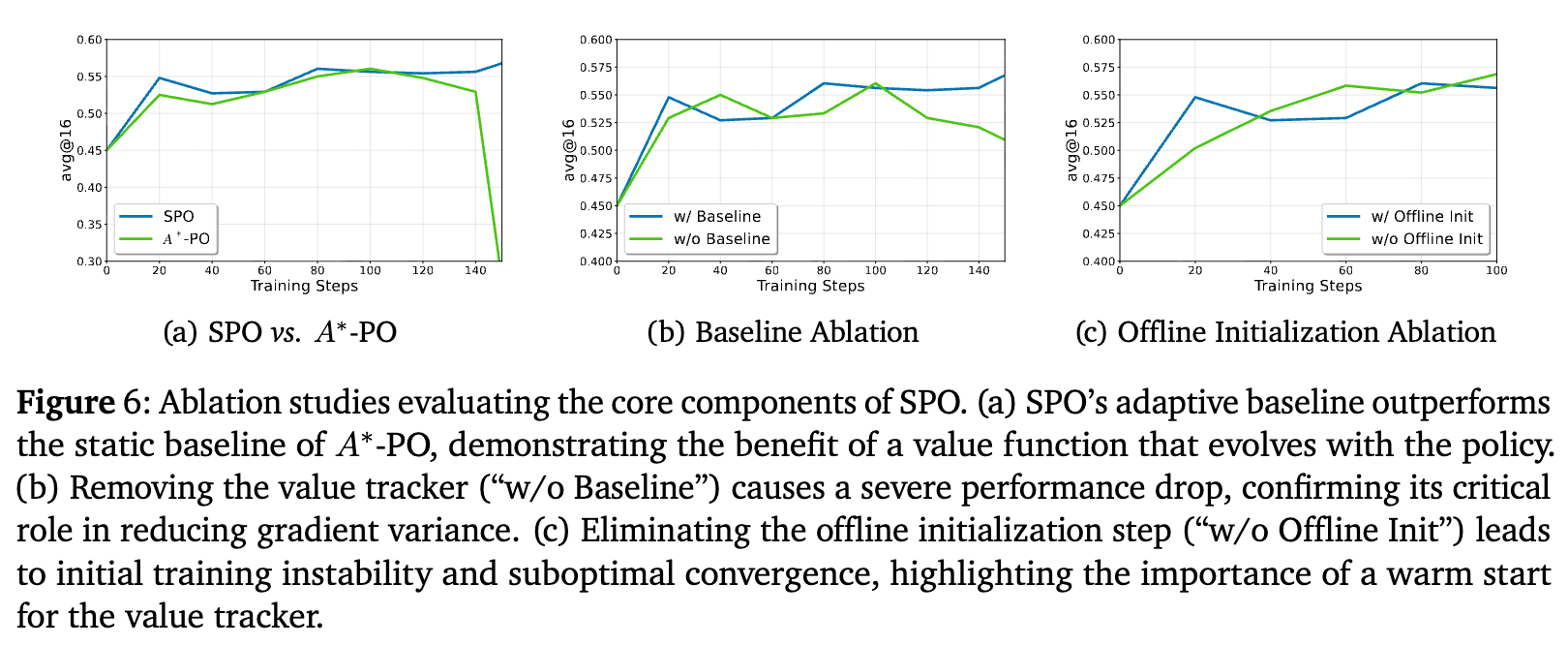

为了验证 SPO 各个设计组件的必要性,论文还进行了一系列详尽的消融研究。

-

SPO vs. A*-PO:A*-PO 是另一种单流方法,但它使用一个固定的、离线预计算的最优价值函数作为基线。实验表明(图a),SPO 的自适应基线性能优于 A*-PO 的静态基线,证明了在策略不断演化的场景下,让基线与策略同步更新是至关重要的。 -

基线消融:移除 SPO 的价值追踪器,让算法仅依赖全局归一化的原始奖励(图b)。结果显示性能出现断崖式下跌,这强有力地证明了价值追踪器是 SPO 成功的最关键组件,它承担了方差缩减的核心任务。 -

离线初始化消融:SPO 的价值追踪器需要一个“热启动”阶段,即用少量样本进行离线初始化。移除这个步骤(图c)会导致训练初期剧烈波动,且最终收敛性能也较差。这说明一个好的初始价值估计对于保证训练的稳定和高效至关重要。

4.1 对动态采样的再思考

为了解决“退化组”问题,GRPO 的一些变种(如DAPO)采用了动态采样(dynamic sampling)策略,即持续生成样本,直到组内至少包含一个成功和一个失败的样本。论文在附录中指出,这种“大力出奇迹”的方法计算成本极高。

例如,对于一个成功率为 的提示,为了获得一个非退化组,期望需要生成的样本数量为 。相比之下,SPO 只需要生成 1 个样本,并通过其课程学习机制主动地去降采样这类效率低下的提示。这使得 SPO 在计算效率上具有根本性的优势。

4.2 优势方差的量化分析

论文附录进一步提供了一个简化的量化模型,来比较 GRPO 和 SPO 的梯度方差。方差比可以近似表示为三个效应的乘积:

-

基线噪声:SPO 的基线基于 个历史样本,而 GRPO 仅基于 个。由于 ,SPO 的基线噪声远低于 GRPO。 -

信息损失: 是产生退化组的概率。对于困难()或简单()的提示,这个概率很高,导致 GRPO 的方差急剧膨胀。SPO 没有这个问题。 -

归一化噪声:SPO 在大批次 上进行归一化,其引入的噪声 。GRPO 在小组 上的归一化则会引入不可忽略的噪声 。

这个分析从理论上解释了 SPO 在降低方差方面的系统性优势。

往期文章: