LLM 在各种任务上表现出的优秀能力,与其内部工作机制的不透明性形成了鲜明对比。理论上,Transformer架构中的因果自注意力和多层感知器(MLP)的组合,允许每个Token基于所有在它之前的Token来访问和计算信息。 但在实践中,这种理论上的可能性究竟在多大程度上被模型所利用?来自加州大学圣克鲁兹分校、乔治梅森大学和Datadog AI研究部门的学者们,在近期提交的论文《All for One: LLMs Solve Mental Math at the Last Token With Information Transferred From Other Tokens》中,对这一问题进行了深入的探索。

-

论文标题:All for One: LLMs Solve Mental Math at the Last Token With Information Transferred From Other Tokens -

论文链接:https://www.arxiv.org/pdf/2509.09650

该研究聚焦于“mental math”任务——即模型直接通过下一个Token预测来完成数学计算,而无需显式的思维链(Chain-of-Thought)推理。 通过一系列精巧的实验设计,研究者们揭示了一种被称为 All-for-One(AF1)的计算子图。在这个子图中,有意义的计算发生得非常晚,并且几乎全部集中在序列的最后一个Token上。这一发现不仅挑战了我们对于LLM计算过程的直观理解,也为我们提供了新的工具和视角,以解剖这些复杂模型的内部运作。

1. 背景

当我们向一个LLM输入一个算术表达式,例如 42 + 20 – 15,模型能够迅速给出正确答案。这个过程看起来像是“心算”。但这个“心”究竟是什么?是模型将计算过程分布在多个Token上,逐步求解(例如,先算 42+20,再用其结果减去15)?还是采用了某种我们尚未理解的、更直接的计算模式?

这篇论文的作者们提出了几个核心问题,旨在揭开这层神秘的面纱:

-

信息交流的即时性:虽然每个Token在每一层都有能力访问所有之前的Token,但这种访问是从一开始(即第0层)就充分进行的吗?还是存在一个“等待”或“预处理”的阶段? -

计算的分布性:是不是所有的Token都需要参与实际的计算过程?或者说,仅仅最后一个Token(负责预测最终结果的那个Token)的计算就足够了? -

信息传输的持续性:如果计算主要由最后一个Token完成,那么它是否需要在所有层级持续不断地从其他Token获取信息?还是说,只需要一个短暂的、集中的信息传输阶段就足够了?

为了回答这些问题,研究者们设计了一套实验流程,通过逐步限制模型的计算和信息流,来寻找“最小计算结构”。

2. CAMA & ABP

作者为此提出了两种创新的方法:上下文感知平均消融(Context-Aware Mean Ablation, CAMA) 和 基于注意力的窥探(Attention-Based Peeking, ABP)。

2.1 上下文感知平均消融 (CAMA)

在模型的初始层,每个Token可能在执行两种不同类型的计算:

-

任务通用计算 (Task-General Computation) :这种计算不依赖于输入的具体数值,而是对任务本身的结构进行理解。例如,在处理算术任务时,模型需要识别出哪些是数字Token,哪些是运算符Token,并理解它们构成的算术结构。 -

输入特定计算 (Input-Specific Computation) :这种计算直接处理输入中的具体数值,例如执行加法或减法。

CAMA 的核心目标,就是抑制输入特定的计算,同时保留任务通用的计算。它通过一种精巧的“平均化”技巧来实现这一点。

具体来说,在模型的前 层,对于输入序列 中的第 个Token ,CAMA会用其在给定上下文分布下的期望表示来替换其真实的激活值。其公式如下:

这里:

-

是替换后的第 个Token在第 层的激活值。 -

是一个条件概率分布,表示在第 个位置的Token固定为 的情况下,所有可能的输入序列 的分布。 -

是模型 在处理另一个输入序列 时,计算出的第 个Token在第 层的激活值。 -

表示求期望。

通过这种方式,替换后的激活值 抹去了来自当前输入序列 中其他Token()的特定信息,因为它是在所有可能的“背景”序列上取平均得到的。然而,它仍然保留了与Token 本身以及任务整体结构相关的通用信息。这使得研究者可以测试模型在多大程度上可以在没有Token间特定信息交换的情况下,仅凭通用计算就能正常工作。

与其他消融方法(如直接复制输入嵌入或用随机Token表示替代)相比,CAMA的优势在于它产生的表示仍然是“分布内”的,不会因为引入异常的激活值而破坏模型的后续处理流程,从而能够更真实地探测模型的“等待”阶段。

2.2 基于注意力的窥探 (ABP)

在通过CAMA确定了模型的“等待”阶段后,研究者需要一个工具来精确控制后续层中的信息流动。为此,他们提出了ABP。

ABP通过直接修改注意力掩码(attention mask)来实现。在标准的自注意力机制中,一个Token可以关注所有在它之前的Token。而ABP允许研究者为每个“查询”(Query)Token 指定一个它可以“窥探”的“键”(Key)Token的子集 。对于任何不在这个子集中的Key Token,其在注意力矩阵中对应的权重将被设置为负无穷,从而在Softmax之后其注意力得分变为零。

在本文的研究中,ABP主要被用于实现两种特定的信息流模式:

-

完全窥探 (Full-peeking) :允许一个Token关注所有之前的Token,即恢复标准的因果自注意力。 -

自我窥探 (Self-peeking) :只允许一个Token关注它自身(以及一个特殊的BOS Token,因为研究发现对BOS的关注至关重要)。

通过组合使用CAMA和ABP,研究者可以构建出一种高度受限的计算通路:先用CAMA让所有Token在初始层“各自为政”,进行任务通用计算;然后在中间的少数几层,通过ABP选择性地打开信息阀门,比如只允许最后一个Token对所有其他Token进行“完全窥探”,而其他Token只能“自我窥探”;最后在剩余的层中,关闭所有跨Token的信息阀门,让最后一个Token独立完成最终的计算。

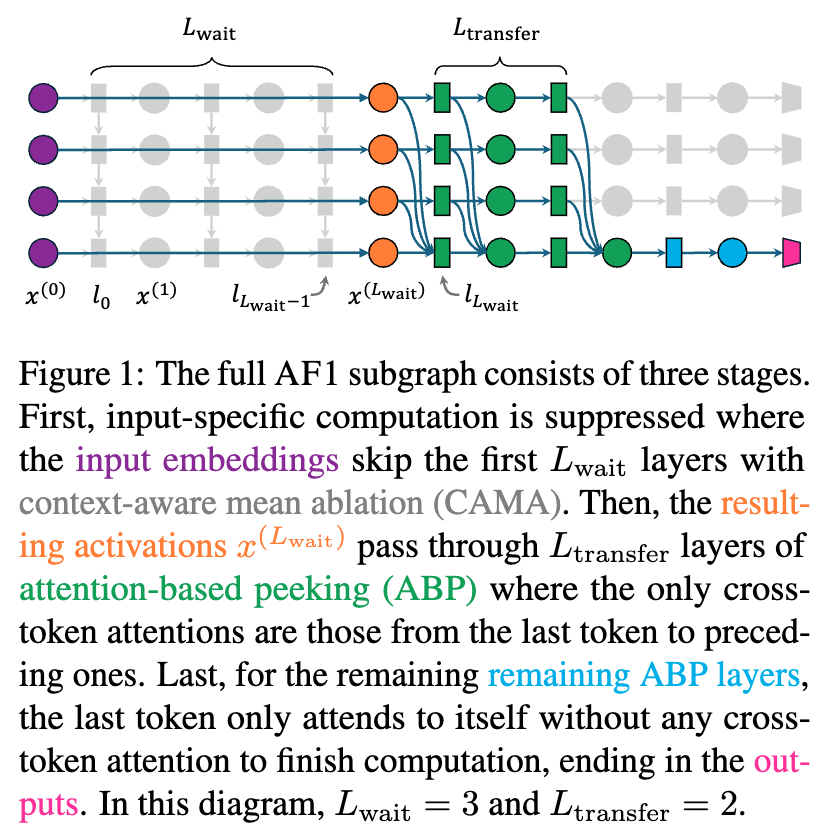

3. AF1

通过上述两大工具,研究者在Llama-3-8B模型上,针对 A + B + C 这样的三操作数算术任务,发现了一个令人惊讶的稀疏而高效的计算子图——AF1子图。这个子图的计算过程可以清晰地划分为三个阶段。

阶段一:等待期 (Waiting Phase)

-

层数:从第0层到第 层。 -

机制:应用CAMA。 -

过程:在这个阶段,所有的Token都无法访问来自其他Token的输入特定信息。它们各自独立地进行任务通用计算。例如,数字Token 42的表示会被处理,以提取其数值含义;运算符Token+的表示会被处理,以理解其操作功能。但模型并不会去计算42 + 20。 -

发现:实验表明,在Llama-3-8B上,这个等待期可以长达15层(),模型性能几乎没有损失。但一旦超过这个阈值(),性能就会急剧下降。这说明,在第14层之前,跨Token的特定信息交互对于解决任务并非必要,但从第15层开始,信息交互变得至关重要。

阶段二:信息传输期 (Information Transfer Phase)

-

层数:从第 层到第 层。 -

机制:应用ABP。 -

过程:在这个阶段,信息流被严格控制。只有最后一个Token(例如,在 A + B + C =这个序列中,就是=Token)被允许执行“完全窥探”,即它可以关注并收集来自所有前面Token(A, B, C, +, +)的信息。而所有其他的非末位Token则只能进行“自我窥探”,它们只能将自己的信息传递出去,而不能接收来自其他Token的新信息。 -

发现:令人惊讶的是,这个信息传输期可以非常短暂。实验发现,对于Llama-3-8B,仅仅需要2层(,即第15和16层)就足以让最后一个Token收集到完成计算所需的全部信息,并恢复几乎全部的性能。这表明信息传输是以一种“爆发式”而非“持续性”的方式进行的。

阶段三:最终计算期 (Final Computation Phase)

-

层数:从第 层到最后一层。 -

机制:应用ABP。 -

过程:在这个阶段,所有的信息阀门都被关闭。包括最后一个Token在内的所有Token都只能进行“自我窥探”。此时,最后一个Token已经整合了来自所有操作数和运算符的信息,它将在后续的MLP层中独立地、在自己的“残差流” (residual stream) 中完成所有的计算,最终在模型的输出层预测出正确答案。

这个三阶段的AF1子图模型,描绘了一幅与直觉大相径庭的计算图景:LLM并非通过在不同Token之间逐步传递中间结果来完成多步算术,而是将所有原始信息集中到最后一个Token,然后由这个Token“一锤定音”。

4. 实验

研究者通过一系列详尽的实验,验证了AF1子图的存在、有效性及其泛化能力。

4.1 AF1子图的性能与泛化性

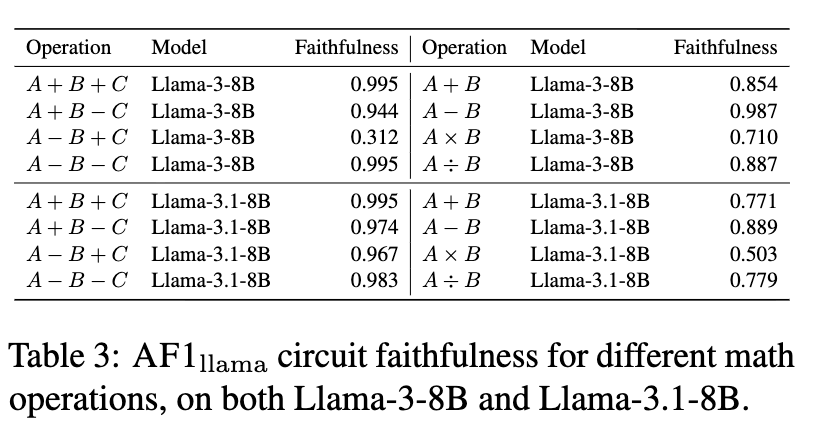

研究者在Llama-3-8B和Llama-3.1-8B上,针对8种不同的两操作数和三操作数算术任务,测试了同一个AF1子图()的性能。这里的性能由“忠实度”(Faithfulness)来衡量,即子图在那些完整模型能够正确解决的问题上的准确率。

结果显示,尽管AF1子图的连接被极大地稀疏化了,但它在绝大多数任务上都表现出了很高的忠实度。例如,在Llama-3-8B的 A+B+C 任务上,忠实度高达0.995。这有力地证明了AF1子图是模型执行这些任务的充分且必要的计算结构。

一个有趣的例外是Llama-3-8B在 A-B+C 任务上的表现。完整模型的准确率本身就很低(低于0.3),AF1子图的忠实度也相应较低。然而,当换成原始准确率更高的Llama-3.1-8B时,AF1子图的忠实度也相应地恢复到了高水平。这表明AF1子图的性能瓶颈在于模型本身解决问题的逻辑,而非子图结构的限制。

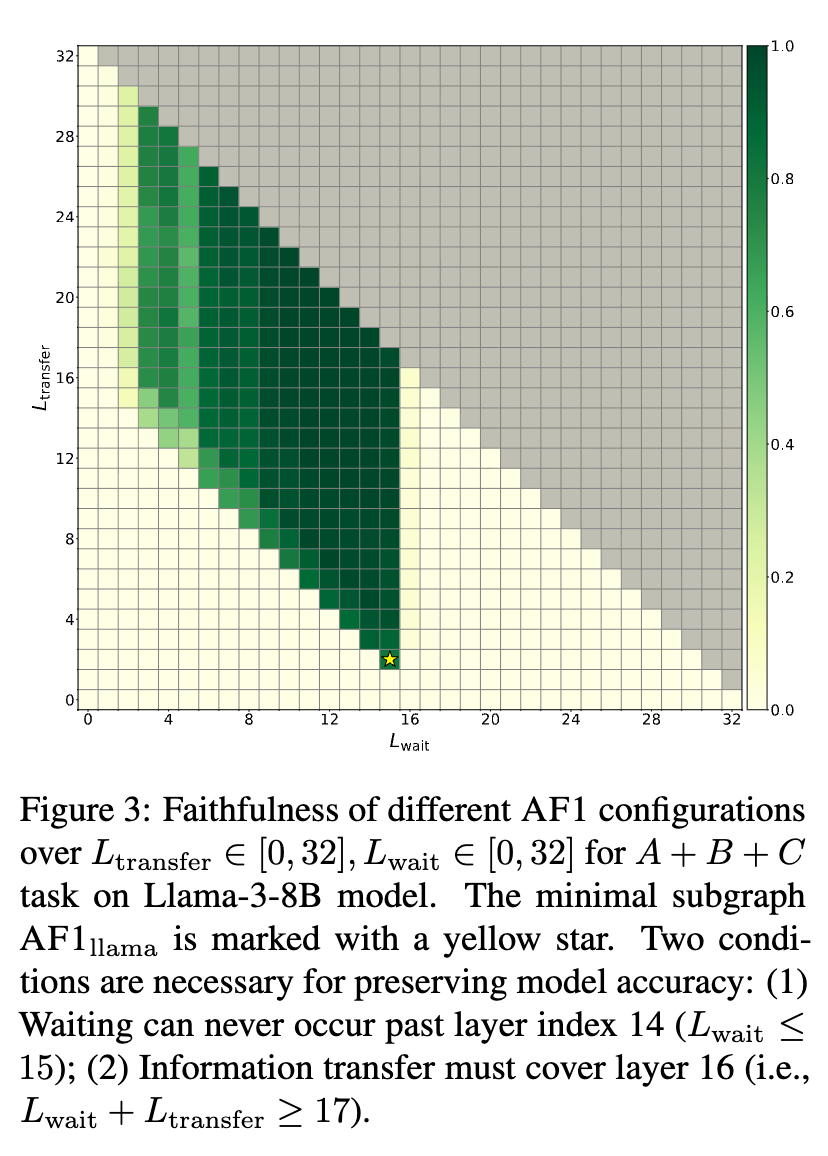

为了更系统地探索参数的影响,研究者绘制了不同 和 组合下模型性能的网格图。结果清晰地显示出两个关键边界条件:

-

等待必须在第14层或之前结束 ()。 -

信息传输必须覆盖到至少第16层 ()。

这两个条件共同定义了一个有效的AF1子图存在的“可行域”。

4.2 信息传输层的必要性

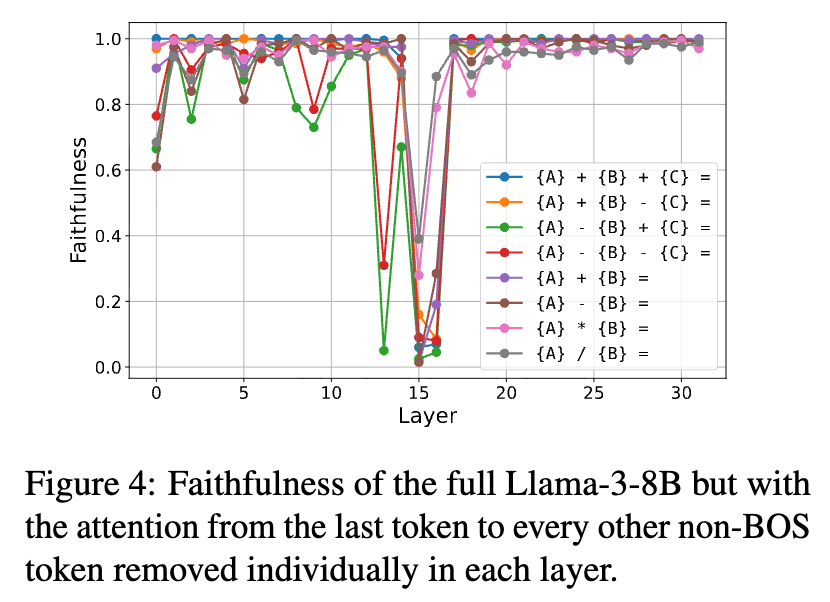

为了进一步证明信息传输层(在Llama-3-8B中是第15和16层)的关键作用,研究者进行了一项“敲除”实验。他们使用完整的模型,但在每一层中,都单独地移除从最后一个Token到其他所有非BOS Token的注意力连接。

结果显示,当移除第15层的这些注意力连接时,几乎所有任务的性能都出现了断崖式下跌。移除第16层的连接也对大部分任务造成了显著影响。这与AF1子图的发现高度一致,再次确认了这两个特定层在信息从其他Token向最后一个Token汇集过程中的核心枢纽地位。

4.3 深入到注意力头

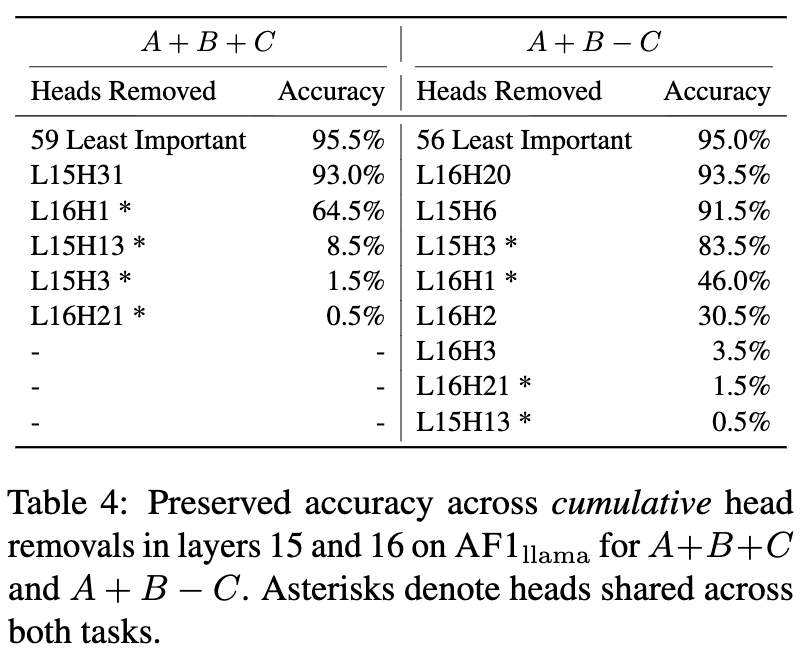

一个Transformer层由多个注意力头组成。在确定了关键层之后,研究者进一步探究了在这两层(共64个头)中,哪些具体的头是执行信息传输任务的主力。他们采用了一种迭代剪枝的方法:从包含所有64个头的AF1子图开始,在每一步移除对当前模型性能影响最小的那个头,直到所有头都被移除。

结果表明,真正重要的头数量很少。在 A+B+C 任务中,即便移除了64个头中的59个,模型依然能保持95.5%的准确率。这说明计算是高度稀疏的,仅由少数几个关键的注意力头负责。

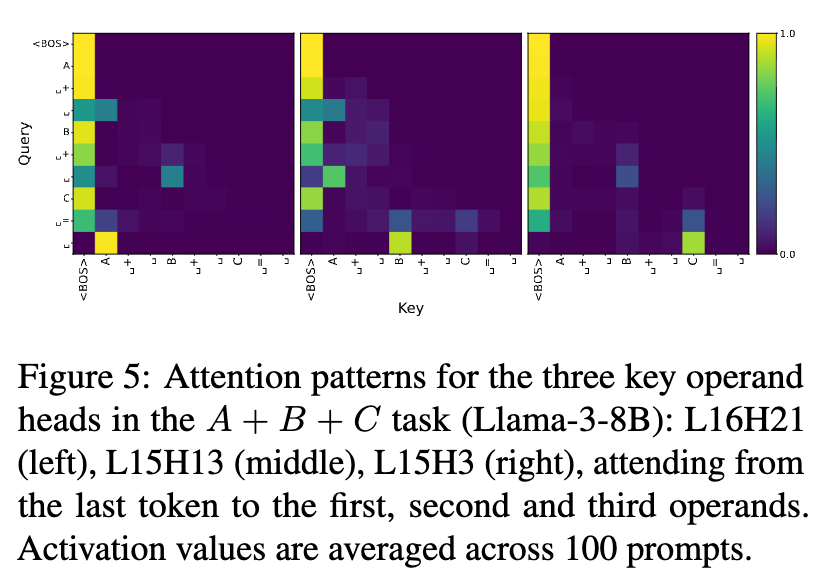

更有趣的是,研究者发现了一些在多个任务中都扮演关键角色的“共享头”(用星号标记)。通过对这些关键头的注意力模式进行可视化,他们发现这些头确实在执行信息传递的功能:它们精确地从最后一个Token(Query)关注到代表各个操作数(Key)的Token。

例如,在 A+B+C 任务中,头L16H21主要关注第一个操作数,L15H13关注第二个,而L15H3关注第三个。这种清晰的模式为“信息在特定层、通过特定头、汇集到最后一个Token”这一假说提供了直接的视觉证据。

4.4 内部表示分析:AF1是“真通路”还是“旁门左道”?

一个关键的问题是:AF1子图是否捕获了模型原生的、主要的计算通路?还是说,它只是在模型被“残疾化”之后,找到的一条备用的、“取巧”的计算捷径?

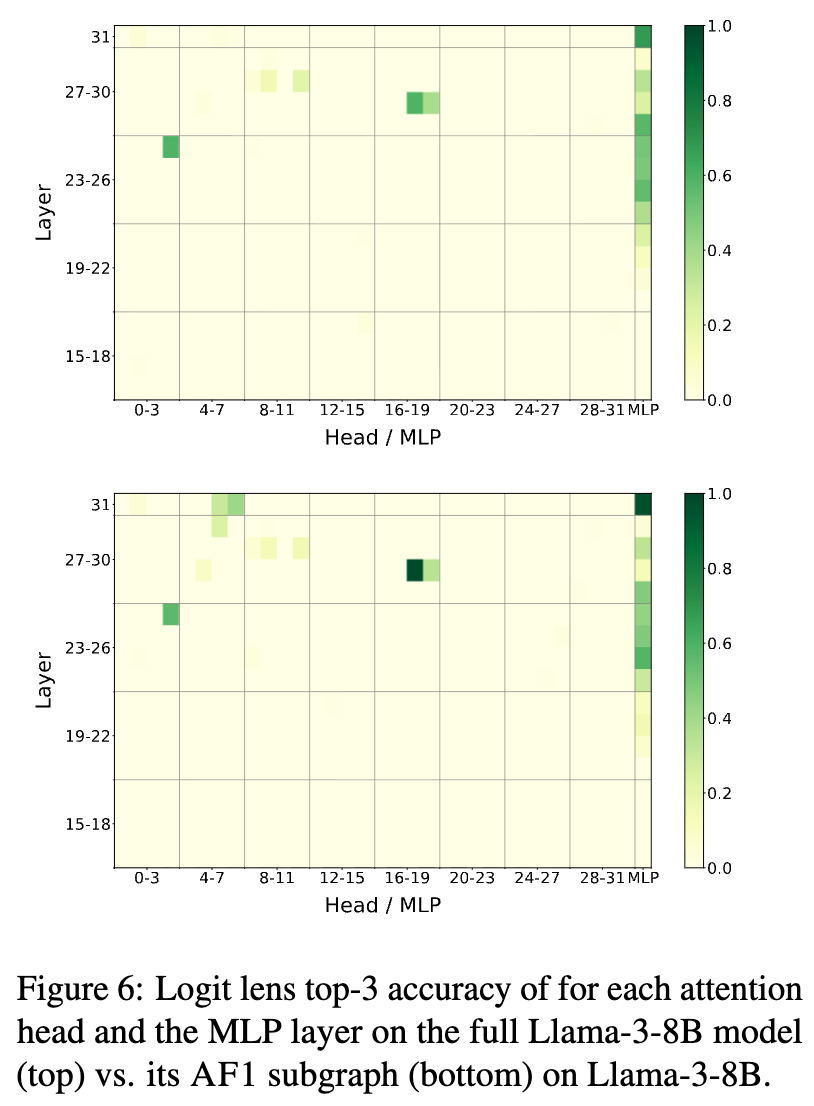

为了回答这个问题,研究者使用了Logit Lens技术。该技术通过将模型每一层的残差流投影到词汇表空间,来“窥探”模型在不同计算阶段对下一个Token的预测。他们比较了完整Llama-3-8B模型和AF1子图的Logit Lens输出。

结果显示,两者的Logit Lens热图高度相似。在这两种情况下,正确的答案都在大约第24层左右开始清晰地“浮现”出来,并且最终都达到了很高的预测准确率。这种内部表征的高度一致性表明,AF1子图并没有另辟蹊径,而是成功地捕获了完整模型中用于算术计算的核心机制。

4.5 任务泛化性:从符号到自然语言

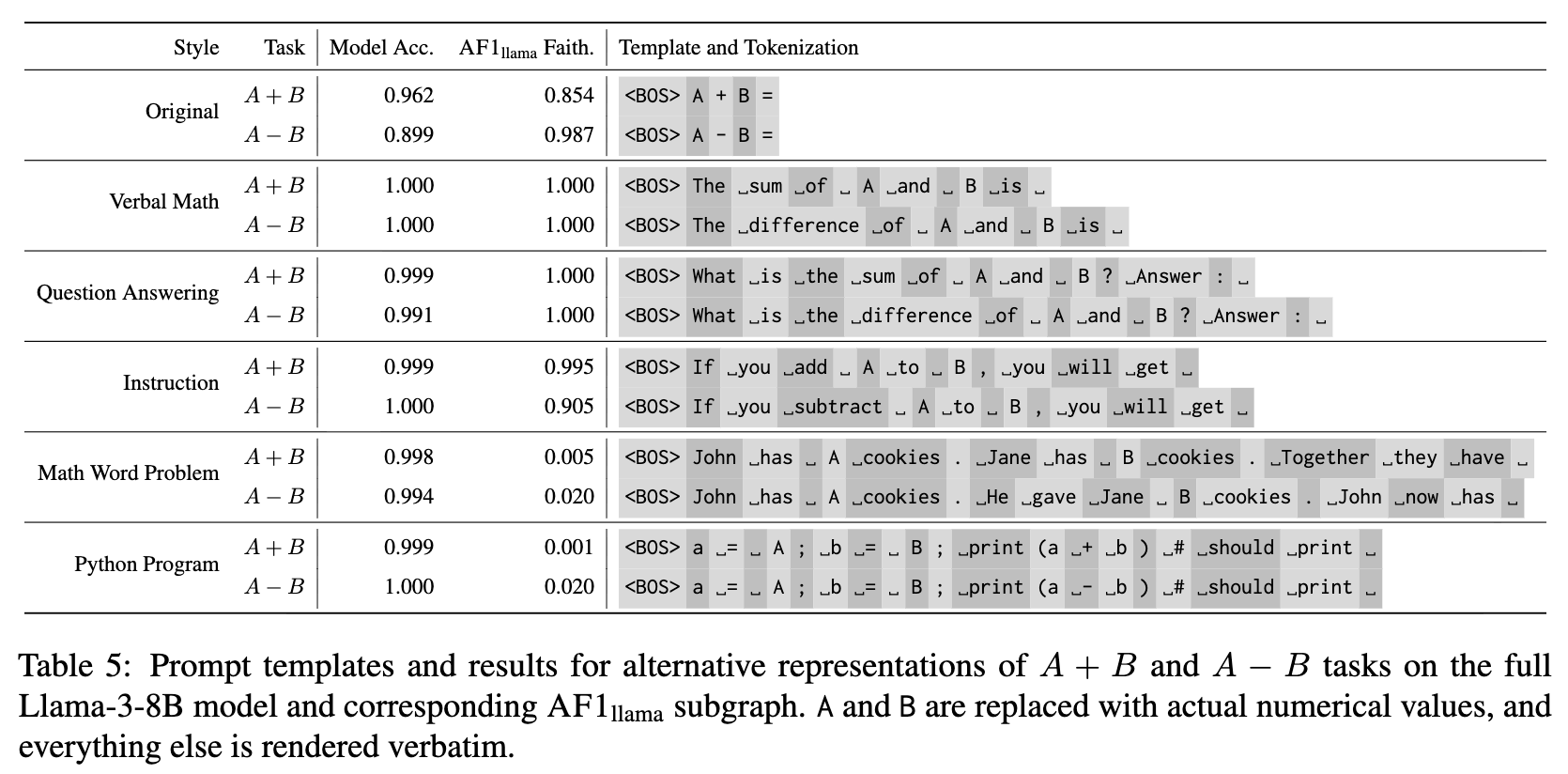

AF1子图是否只能处理 A+B= 这样的符号化输入?研究者测试了其在更自然的语言输入上的表现,例如:

-

语言描述:“The sum of A and B is” -

问答形式:“What is the sum of A and B? Answer:”

结果显示,对于这些不含复杂语义的、直接的算术任务,AF1子图依然能保持相当高的准确率。然而,一旦任务需要更深层次的语义理解,例如数学应用题(“John has A cookies, Jane has B cookies...”)或Python代码(a = A; b = B; print(a + b)),AF1子图的性能就完全崩溃了。

这说明,AF1子图捕获的是一个纯粹的、底层的算术计算回路。而理解自然语言、解析应用题逻辑等更高级的能力,则需要模型中其他组件的参与。这为我们解耦LLM的不同能力模块(例如,语义理解模块 vs. 算术计算模块)提供了新的思路。

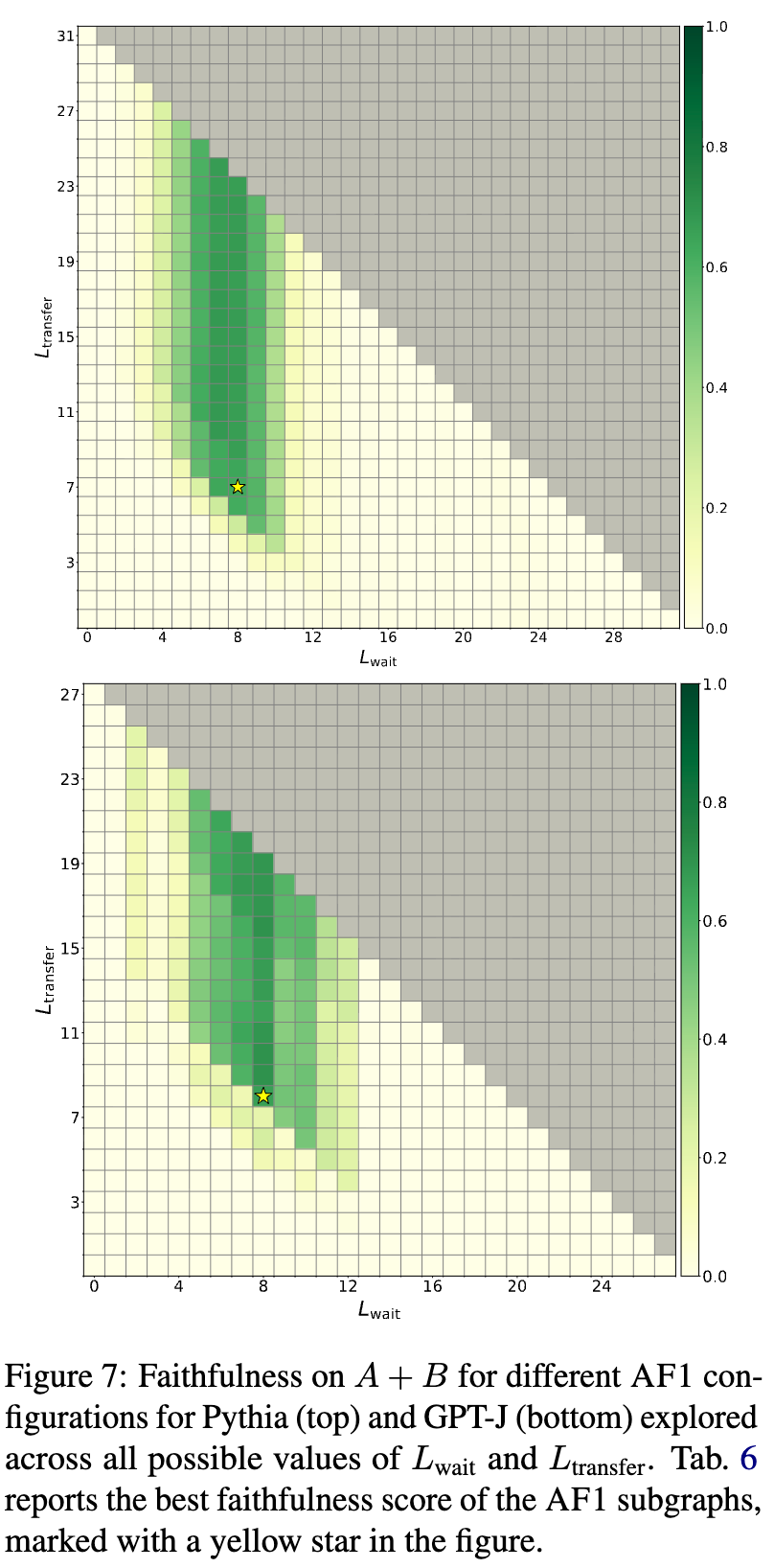

4.6 模型泛化性:Pythia和GPT-J的表现

最后,为了检验这一发现是否具有跨模型的普适性,研究者在Pythia-6.9B和GPT-J-6B这两个较早期的模型上也进行了类似的实验。

结果发现,这两个模型中也存在类似的AF1子图结构,但其参数有所不同。具体表现为:

-

边界更模糊:性能从高到低的过渡不像Llama-3那样清晰。 -

等待期更短: 的最大值约为11,远小于Llama-3的15。这表明关键的信息传输发生得更早。 -

传输期更长:它们需要更长的 (例如7-8层)来恢复性能,说明其信息传输的效率低于Llama模型。

尽管存在这些差异,但核心的“等待-传输-计算”三阶段模式是共通的。这表明“众归于一”可能是一种在不同Transformer模型中都存在的、用于解决此类计算任务的通用策略。

5. 总结

-

计算的非组合性 (Lack of Compositionality) :对于

A+B+C这样的任务,一个直观的假设是模型会采用组合性的方式,先计算A+B,将结果存储在某个中间Token(如B)的表示中,然后再与C进行计算。但AF1子图的发现与此相悖。模型似乎并没有利用Token位置来进行中间结果的存储和逐步计算,而是选择了一种更直接的、全局信息汇集的方式。 -

计算与通信的分离:研究结果揭示了一种“先计算,后通信”的模式。在漫长的等待期,Token主要进行独立的内部计算(任务通用计算);然后在短暂的传输期,它们进行密集的通信;最后,被选中的“计算Token”(最后一个Token)再次进入独立的计算状态。这可能暗示了模型在处理信息时,其残差流的大部分“带宽”被用于计算而非通信。

-

训练目标的可能影响:为什么计算会如此集中于最后一个Token?研究者推测,这可能与模型的训练目标——预测下一个Token——密切相关。因为只有最后一个Token的最终表示被直接用于预测结果并接收梯度信号,模型可能会“走捷径”,将所有与预测直接相关的计算都集中到这个位置,而不是费力地去构建一个分布式的、组合式的计算过程。

作者坦诚地指出了当前研究的局限性,并展望了未来的研究方向。

-

Tokenization的依赖:本研究依赖于一个“合作的”Tokenizer,它能将每个数字(例如0-999)表示为单个Token。对于那些会将数字拆分为多个digit Token的模型(如Qwen, Gemma),当前的CAMA和ABP方法需要被扩展才能适用。 -

任务范围的局限:研究主要集中在定义清晰的算术任务上。AF1子图在需要深度语义理解的任务上失效,这表明需要进一步探索那些负责高级能力的附加组件,以及它们是如何与AF1这样的计算核心协同工作的。

往期文章: